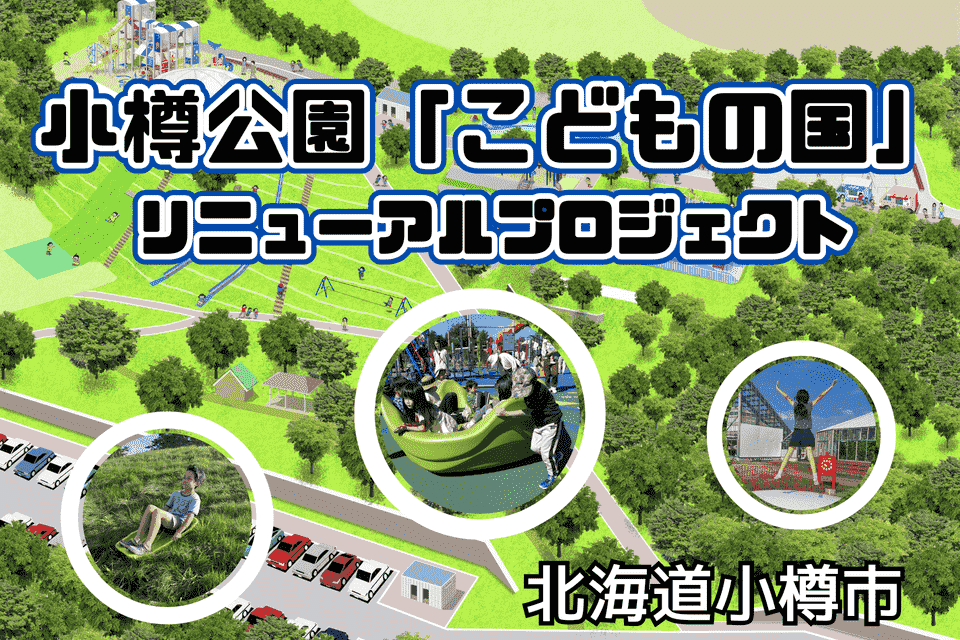

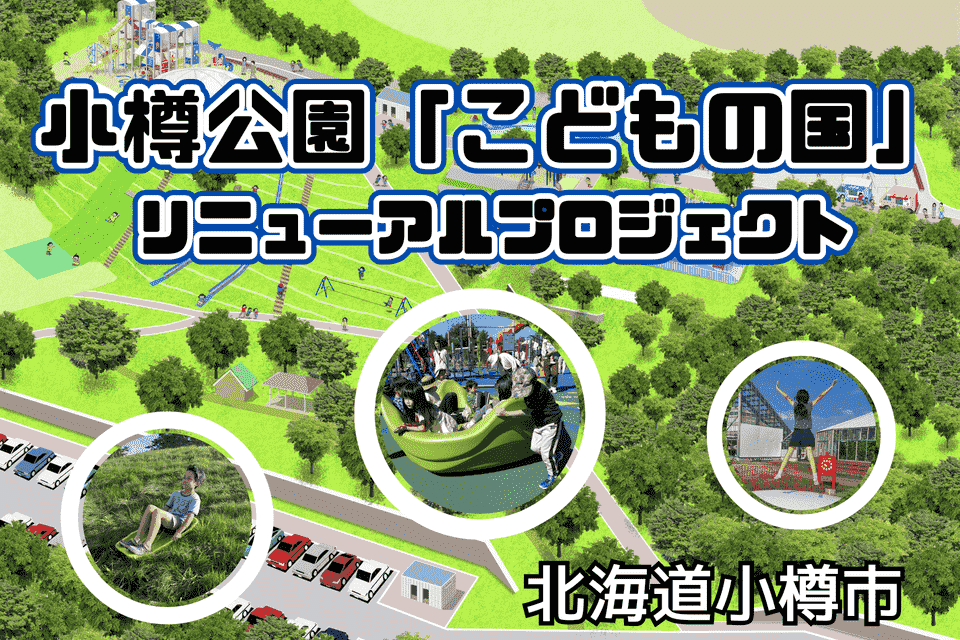

小樽公園は中心市街地に位置し、総合体育館や野球場をはじめとするスポーツ施設、公会堂、市民会館といった文化施設、子どもの遊び場となる遊戯施設のある総合公園としてこれまで多くの市民に利用されてきた小樽のシンボル的な公園です。

その歴史は明治時代にはじまり、有志による寄付金等をもとに明治27年から公園の造成が進められ、明治33年に共同遊園地「花園公園」(大正4年に「小樽公園」に改称)として開設された歴史のある公園です。

そのなかでも「こどもの国」は、昭和45年の開園より親子連れで楽しめる遊具広場として多くの市民に親しまれてきましたが、施設の老朽化や管理員の必要な遊具による維持管理費の増加により平成18年に閉園を余儀なくされ、現在は閉園後に設置したいくつかの遊具のある広場となっています。

人口減少が課題の本市において、遊具広場の整備は子育て世代の定住や移住促進につながるものと考えていますので、小樽公園の遊具広場が新たな「こどもの国」として、子育て世代や利用する子供たちのニーズにあった遊具広場となるようリニューアルするものです。

現在、本市では小樽公園「こどもの国」のリニューアルのほか、公園内にある総合体育館をプールが併設された新総合体育館へ建て替えする計画も同時に進めています。

小樽公園はまちの中心に近く市民が集まりやすい立地であることから、まちづくりの拠点として再整備することが中心市街地の賑わい創出につながり、それが将来にわたって持続可能なまちづくりに繋がるものと考えています。また、小高い地形と23.5ヘクタールという広い敷地から、災害時の一時避難所などといった防災機能の有する公園にもなります。

しかし、こうした取組には多額の費用が必要となりますが、進める上では財源の確保が課題となります。本プロジェクトは子供の居場所をつくり、また、将来の小樽を担う世代に小樽公園で遊んだ思い出と地元に対する愛着を持ってもらうために必要な整備でもありますので、こうした取組にご賛同いただける企業の皆様からご支援を賜りたいと考えています。

公園施設のなかでも子供たちが遊ぶ遊具の耐用年数は、木製で10年、金属製で15年とされています。日常的な点検をもとにメンテナンスや補修を行い、遊具を出来る限り長い期間使用できるよう維持管理を行いますが、耐用年数を超えた遊具は部材の劣化も進み、遊具メーカーのメンテナンスも受けられなくなることから、遊具が使用できなくなる前に更新について検討しなければなりません。

このため、子供たちが安全で安心して遊べる公園を維持し続けるには、適切な日常点検を行いつつ数十年スパンで遊具更新を継続しなければなりません。

小樽公園「こどもの国」で遊んだ思い出のある世代の方々は、今では子育て世代やお孫さんのいる世代となりました。そうした世代の方々がまた子どもやお孫さんと一緒に「こどもの国」へ遊びに行きたくなるような遊具広場を造ることは、子育て世代の定住などにつながり、また、持続可能なまちづくりとして重要な取組と考えています。

こうした取組を続けることで、ここで遊んだ子供たちが小樽公園に対する愛着や想いを次の世代に引き継いでくれるものと確信しています。

本プロジェクトは、こんな公園で遊んでみたいという小樽に住んでいる子供たちの想いを形にするためのプロジェクトです。このため、市内で学んでいる小学校低学年の児童や小学校低学年以下のお子さまのいる保護者などを対象に、遊んでみたい遊具などについてアンケート調査やワークショップを行い、遊びに行きたくなる公園とは何かについて把握することから始めました。

その結果をもとに、小学生と6歳以下のお子さんが遊べるゾーンを2つに分け、小学生のゾーンには「雨の日でも遊べる」「斜面で遊べる」をテーマにした2つのエリアを、6歳以下のゾーンには「水遊びができる」「親子で遊べる」をテーマにした2つのエリアを設定し、そのテーマに沿った遊具を選定しました。

子供やその保護者の意見を参考に、1歳から12歳までの大きいお子さんから小さいお子さんまでがそれぞれ安心して遊んで頂けるような遊具広場となるよう整備を進めていきたいと考えています。

※自治体アクションの詳細は、自治体と寄付企業で相談の上、決定します。

| 都道府県 | 都道府県 |

|---|---|

| 政令指定都市 | 全国に20ある政令指定都市 |

| 特別区 | 東京都にある23特別区 |

| 中核市 | 人口20万人以上の政令指定都市以外の62市 |

| 施工事特例市 |

2015年に廃止された特例市(人口20万人以上)の内、中核市に移行しなかった27市 ※1都市 上記以外の市を総人口/産業別就業人口比により16のグループに分類 ※2町村 町村を総人口/産業別就業人口比により15のグループに分類 |

政令指定都市、特別区、中核市、施行時特例市以外の市を、

総人口/産業別就業人口比により分けた以下の16のグループに分類されます

| 人口 | 都市 | 比較的第三次産業多い 比較的第一次産業多い | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 少ない 多い | 50,000人未満 | I | 都市 I-3 | 都市 I-2 | 都市 I-1 | 都市 I-0 |

| 50,000~100,000未満 | Ⅱ | 都市 Ⅱ-3 | 都市 Ⅱ-2 | 都市 Ⅱ-1 | 都市 Ⅱ-0 | |

| 100,000~150,000未満 | Ⅲ | 都市 Ⅲ-3 | 都市 Ⅲ-2 | 都市 Ⅲ-1 | 都市 Ⅲ-0 | |

| 150,000人以上 | Ⅳ | 都市 Ⅳ-3 | 都市 Ⅳ-2 | 都市 Ⅳ-1 | 都市 Ⅳ-0 | |

町村を総人口/産業別就業人口比により分けた以下の15のグループに分類されます

| 人口 | 町村 | 比較的第三次産業多い 比較的第一次産業多い | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 少ない 多い | 5,000人未満 | I | 町村 I-2 | 町村 I-1 | 町村 I-0 |

| 5,000~10,000未満 | Ⅱ | 町村 Ⅱ-2 | 町村 Ⅱ-1 | 町村 Ⅱ-0 | |

| 10,000~15,000未満 | Ⅲ | 町村 Ⅲ-2 | 町村 Ⅲ-1 | 町村 Ⅲ-0 | |

| 15,000~20,000未満 | Ⅳ | 町村 Ⅳ-2 | 町村 Ⅳ-1 | 町村 Ⅳ-0 | |

| 20,000人以上 | Ⅴ | 町村 Ⅴ-2 | 町村 Ⅴ-1 | 町村 Ⅴ-0 | |