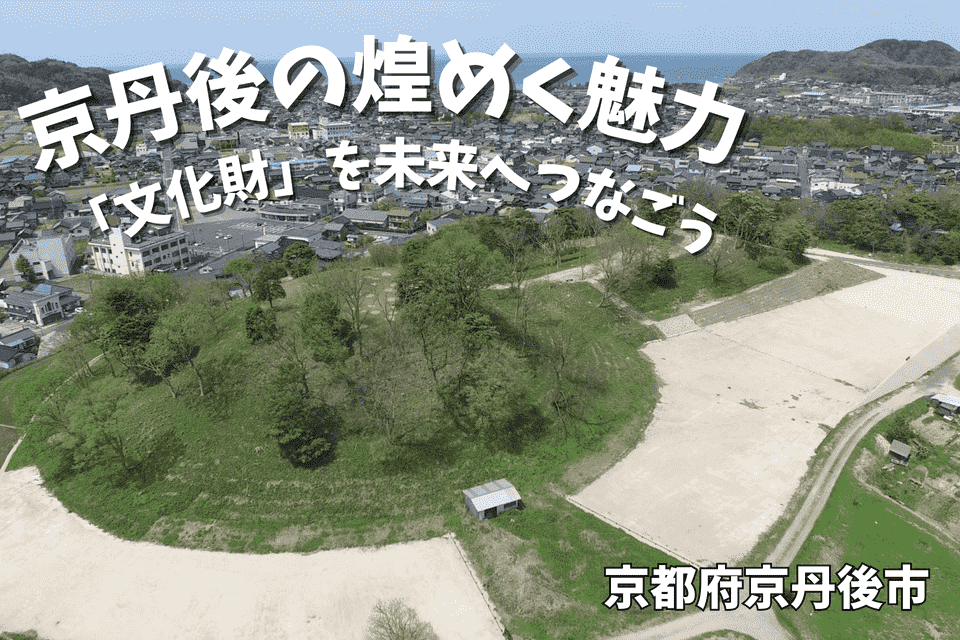

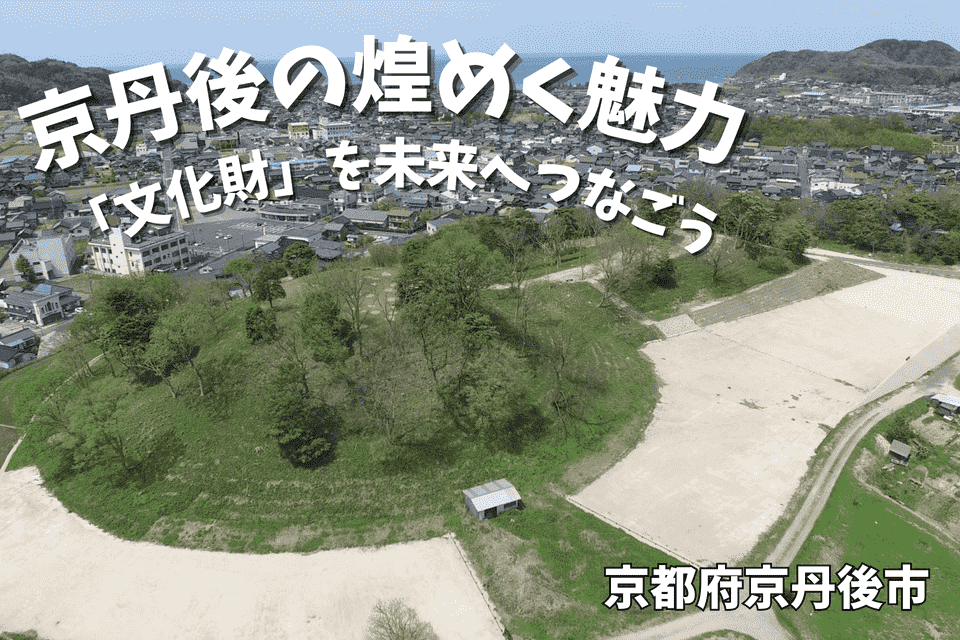

京丹後市では、丹後半島における多彩な交流・交易、人々の暮らしが生み出した歴史文化や文化財を、煌めく魅力としての「光」ととらえ、「光」を未来につなぐ誇りあるまちづくりを進めていくために、「京丹後市文化財保存活用地域計画」を作成し、令和4年度に文化庁の認定を受けております。

「京丹後市文化財保存活用地域計画」は、「丹後半島に語り継がれる先人の息づかいが感じられるまち~輝きの古代から煌めきの未来へ~」を達成するために、京丹後市の歴史文化の特徴を11のストーリーにまとめ、それを基に、文化財の保存・活用を進めています。

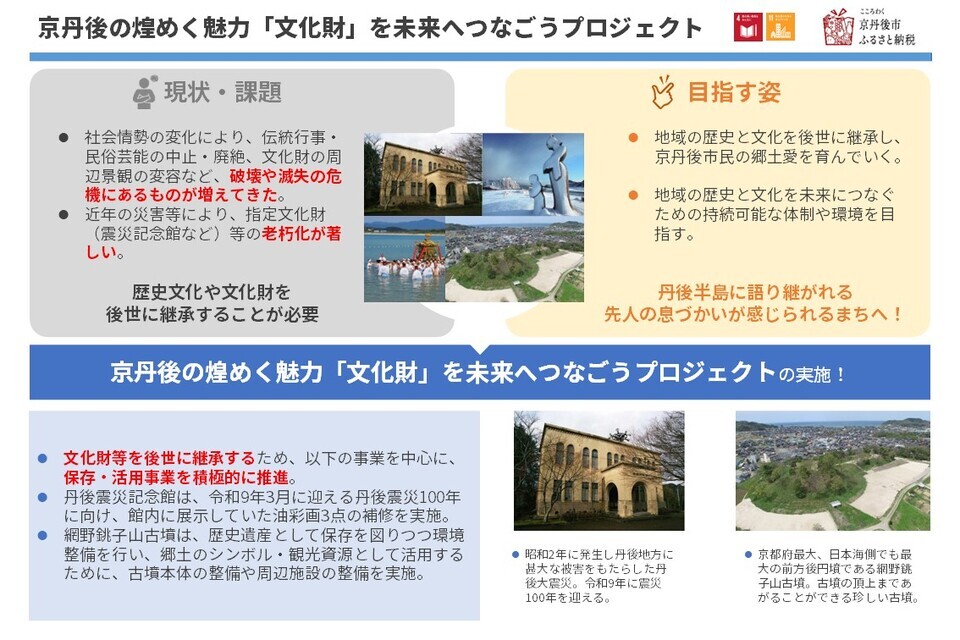

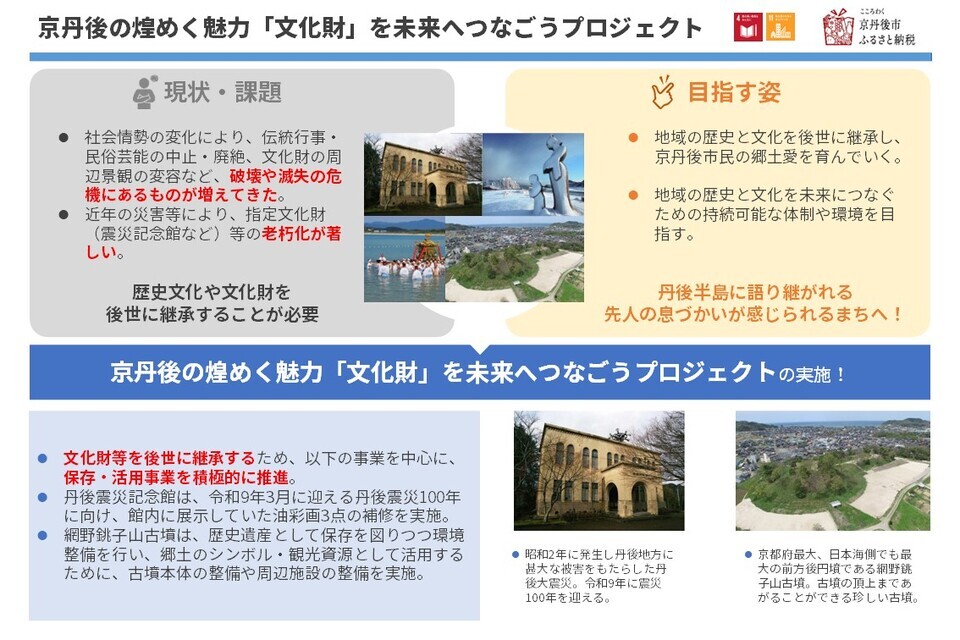

特に、丹後震災記念館に関しては、令和9年3月に迎える丹後震災100年に向け、丹後震災記念館に展示していた伊藤快彦作の油彩画3点の補修を実施しています。当該油彩画は昭和2年3月7日に発生した北丹後地震の地震の様子を生々しく描写しており、その凄惨さを後世に伝える貴重な作品ですが、絵具層のヒビや剥落など損傷が激しいため、3ヶ年をかけて修復しているところです。

また、京都府最大、日本海側でも最大の前方後円墳である網野銚子山古墳に関しては、歴史遺産として保存を図りつつ環境整備を行い、郷土のシンボルとして、また観光資源として活用するために、令和4年度から古墳本体の整備や周辺施設の整備を実施しています。

これらの文化財を後世に継承するため、このほかにも、指定文化財等の修理や保全事業への補助金の交付、資料館での企画展示の実施、「丹後学」と連携した歴史文化学習の推進など、多岐にわたる取り組みを行い、保存・活用事業を積極的に推進しています。

<主な事業>

・丹後震災記念館の絵画修繕

・網野銚子山古墳のソフト事業の展開 など

■文化財セミナー等関連事業への参加者数

668人(令和7年度) ⇒ 1,000人(令和10年度)

■資料館・文化館の入館者数

10,685人(令和7年度) ⇒ 18,300人(令和10年度)

■文化芸術事業の開催回数

56回(令和7年度) ⇒ 60回(令和10年度)

■市民遺産の認定件数

0件(令和7年度) ⇒ 15件(令和10年度)

令和4年度に「京丹後市文化財保存活用地域計画」が認定されました。中でも、震災記念館は、令和5年度から高度な専門的技術を要する油彩画の修復事業を展開しておりますが、修繕料も3ヵ年で400万円という高額な金額となっています。また、網野銚子山古墳の整備においても、本体工事以外のソフト面の整備も必要とされているため、さらなる事業拡大のための資金を企業版ふるさと納税で応援をいただきたいと考えています。

本プロジェクトは、以下の社会課題の解決を目指しています。

・丹後震災の凄惨さを後世に伝え、防災教育を推進していきます。

・地域の歴史と文化を後世に継承し、京丹後市民の郷土愛を育んでいきます。

・文化財を観光資源として活用し、地域の活性化に貢献していきます。

・地域住民が主体的に文化財に関わる機会を創出し、地域コミュニティの活性化に繋げていきます。

■企業の皆様へ

京丹後市の文化財や歴史は、地域の宝であり、未来へ継承すべき貴重な財産です。防災教育や文化財の保存活用に貢献したい企業様、歴史文化の継承に取り組みたい企業様のご支援を心よりお待ちしております。

※企業への寄付メリットの詳細は、自治体と寄付企業で相談の上、決定します。

| 都道府県 | 都道府県 |

|---|---|

| 政令指定都市 | 全国に20ある政令指定都市 |

| 特別区 | 東京都にある23特別区 |

| 中核市 | 人口20万人以上の政令指定都市以外の62市 |

| 施工事特例市 |

2015年に廃止された特例市(人口20万人以上)の内、中核市に移行しなかった27市 ※1都市 上記以外の市を総人口/産業別就業人口比により16のグループに分類 ※2町村 町村を総人口/産業別就業人口比により15のグループに分類 |

政令指定都市、特別区、中核市、施行時特例市以外の市を、

総人口/産業別就業人口比により分けた以下の16のグループに分類されます

| 人口 | 都市 | 比較的第三次産業多い 比較的第一次産業多い | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 少ない 多い | 50,000人未満 | I | 都市 I-3 | 都市 I-2 | 都市 I-1 | 都市 I-0 |

| 50,000~100,000未満 | Ⅱ | 都市 Ⅱ-3 | 都市 Ⅱ-2 | 都市 Ⅱ-1 | 都市 Ⅱ-0 | |

| 100,000~150,000未満 | Ⅲ | 都市 Ⅲ-3 | 都市 Ⅲ-2 | 都市 Ⅲ-1 | 都市 Ⅲ-0 | |

| 150,000人以上 | Ⅳ | 都市 Ⅳ-3 | 都市 Ⅳ-2 | 都市 Ⅳ-1 | 都市 Ⅳ-0 | |

町村を総人口/産業別就業人口比により分けた以下の15のグループに分類されます

| 人口 | 町村 | 比較的第三次産業多い 比較的第一次産業多い | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 少ない 多い | 5,000人未満 | I | 町村 I-2 | 町村 I-1 | 町村 I-0 |

| 5,000~10,000未満 | Ⅱ | 町村 Ⅱ-2 | 町村 Ⅱ-1 | 町村 Ⅱ-0 | |

| 10,000~15,000未満 | Ⅲ | 町村 Ⅲ-2 | 町村 Ⅲ-1 | 町村 Ⅲ-0 | |

| 15,000~20,000未満 | Ⅳ | 町村 Ⅳ-2 | 町村 Ⅳ-1 | 町村 Ⅳ-0 | |

| 20,000人以上 | Ⅴ | 町村 Ⅴ-2 | 町村 Ⅴ-1 | 町村 Ⅴ-0 | |