オンライン企業版ふるさと納税寄付サイト

平成31年3月、志布志市は「ユニ・チャーム株式会社」と連携協定を締結し、世界で初めて「紙おむつから紙おむつへ」の水平リサイクルの実現を目指し、使用済紙おむつ再資源化の本格稼働に向けた処理技術の開発を行いました。共に本事業を推進している中間処理施設の「有限会社そおリサイクルセンター」には世界唯一の処理設備があり、リサイクル技術の先駆けとして注目されています。現在、志布志市は「リサイクル率100%」を、ユニ・チャーム株式会社は「使用済紙おむつの全素材の再資源化」を目指し、新たな技術開発に挑戦しています。

紙おむつの水平リサイクル以外にも、志布志市ではごみの再資源化について取り組んでまいりました。その背景として、志布志市にはもともとごみ焼却施設がありません。焼却炉を導入することも検討されましたが、予算や立地の都合上導入が難しく、全てのごみを埋め立て処分することを選択しました。しかし、当然ながら埋立処分場にもキャパシティがあるため、平成16年度でいっぱいになってしまう試算に。

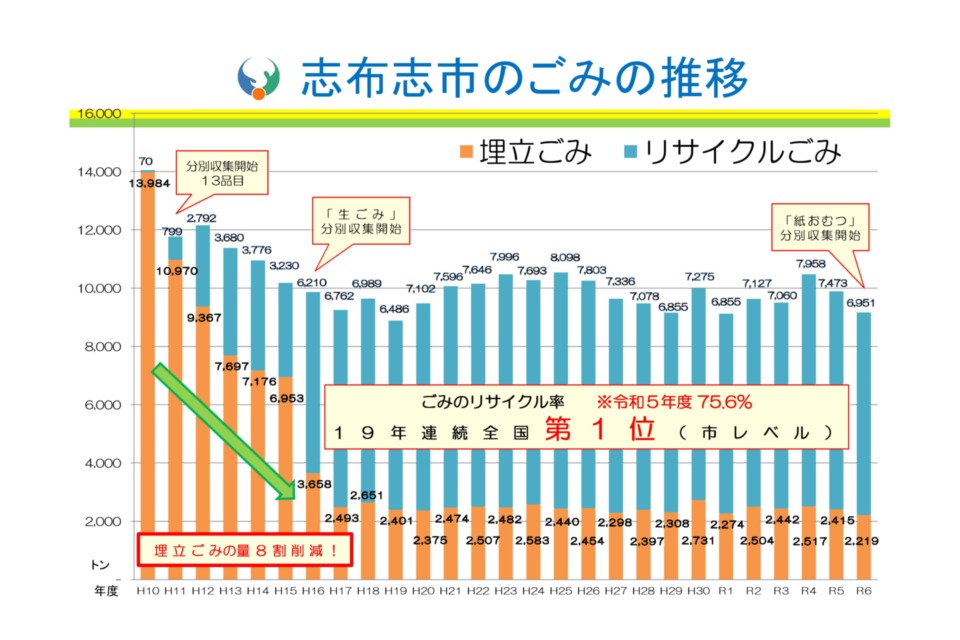

そこで、平成10年度から取り入れたのがごみの分別収集です。「美しい地球を子どもたちに」「限りある資源を大切にするために」「混ぜればごみ、分ければ資源」の考えを基本に、市民の皆様に説明を重ね、ごみは資源化して埋立ごみを減らすことに注力しました。平成16年度からは「生ごみ」の分別も開始し、堆肥化へ。その結果、埋立ごみの量は当初の約8割減となり、埋立処分場は衛生面の改善および40年以上の延命に成功しました。令和5年度のリサイクル率は75.6%となっており、19年連続全国1位となっています(※市レベル)。

リサイクルの要となるのが、「有限会社そおリサイクルセンター」です。志布志市及び隣接する大崎町におけるごみの再資源化の中心的役割を担い、分別収集や中間処理、保管を行っています。26種類の分別品目を混合せずに回収し、資源化へとつなげる確かなノウハウを蓄積しています。また、市民の皆様が日々のごみ排出で26種類の分別にご理解いただき、協力的に取り組んでいただいているおかげでそれが実現しています。

令和6年4月から、市全域での紙おむつの分別収集を開始しました。自治会ごとに専用回収ボックスを設置しており、紙おむつ専用袋に入れて排出します。一般ごみステーション739箇所のうち510箇所と各校区公民館23箇所に設置しており、市民がいつでも排出できる環境を整えています。令和6年度の紙おむつ回収量実績は168.3tとなっており、埋立ごみが同量削減されることとなりました。

再資源化の流れとしては、回収した使用済紙おむつを破砕・洗浄・分離処理してできた低質パルプに、ユニ・チャーム株式会社が独自開発したオゾン処理を行うことで、殺菌・漂白・脱臭されバージンパルプと同等の上質パルプを生成し、再度紙おむつ製造に部分的に用います。こうして、安全性や衛生的にも問題のない紙おむつとして再度生まれ変わるのです。また、紙おむつだけではなく、トイレットペーパーや教材用紙ねんど「リサイクレイ」のほか、再生SAPを活用した猫用紙砂の製品化も既に実現しており、今後も様々な展開や可能性が期待されます。

さらに使用済紙おむつの回収は、パルプだけでなくプラスチック類やSAP高分子吸収材の全素材の再資源化を目指し、物流パレットやRPF(固形燃料)の製品化を開発中です。

本プロジェクトには課題も多く残っています。回収した紙おむつのなかに子どものおもちゃや金属類など入れてはいけないものが紛れている異物混入の問題や、大人用の紙おむつの回収率がまだまだ低い現状にあるという問題などです。特に、保育園や介護施設等から排出される事業系紙おむつについては、処理方法の条件等が整っていないため、未だその多くが埋立処理されていますが、回収ができるようになればリサイクル量も一挙に増加する見込みです。これらの課題解決に向けて、引き続き、市民に対する適切な排出方法の周知や、安全性・衛生面に問題がないことへの理解促進に取り組んでいく必要があります。

リサイクル活動の最大の目標は、埋立ごみの削減です。全ての紙おむつが埋立ごみから取り除かれれば、リサイクル率は約4%向上し、埋立処分場は約13年延命されると推計されています。ですが、これらも延命にすぎません。本当の意味で課題解決するために、私たちはその先を目指して動き始めています。それが、「リサイクル率100%」という目標です。紙おむつが取り除かれたあとの埋立ごみのうち、約6割は固形燃料(RPF)として再資源化が可能であることが既に分かっています。これが実現すれば、埋立ごみも大幅に減らすことができます。また、残る約4割のごみについても、再資源化に向けた調査・検討を現在進めています。

この『ゼロエミッション』を掲げる志布志市は、令和7年度「SDGs未来都市」で選定された9都市のうちの1都市として内閣府より選定されています。

内閣府:2025年度 SDGs未来都市の選定について

前述の課題解決や目標に向けて、企業版ふるさと納税制度を活用し、皆様からの寄附を募っています。

今や「5R」と呼ばれている「ごみ減量化の原則」は、Refuse(リフューズ)、Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Repair(リペア)、Recycle(リサイクル)となっており、できるだけ修理や再利用をすること、そしてそもそもごみの元となる物を入手しないことが大切だと言われています。「リサイクル」は最後の手段です。その最後の手段である「リサイクル」に志布志市は長年地道に向き合ってきました。人が生活や消費活動をするうえで、ごみが出るのは当然のことです。ですが、分別をすればそれは資源として活かすことができます。

志布志市のリサイクルは限りある資源を大切にすることや埋立処分場の延命などが当初の目的でしたが、そのなかで生まれた様々な技術やノウハウ、資源を大切にする考え方は、これから他の地域や日本全国の未来、地球環境を守るために意味のあるものになると信じています。

美しい地球と誇れる志を、未来の子どもたちにつなげられるように、どうか、志布志市から始まるこの挑戦に、温かいご支援をよろしくお願いいたします。

※企業への寄付メリットの詳細は、自治体と寄付企業で相談の上、決定します。

| 都道府県 | 都道府県 |

|---|---|

| 政令指定都市 | 全国に20ある政令指定都市 |

| 特別区 | 東京都にある23特別区 |

| 中核市 | 人口20万人以上の政令指定都市以外の62市 |

| 施工事特例市 |

2015年に廃止された特例市(人口20万人以上)の内、中核市に移行しなかった27市 ※1都市 上記以外の市を総人口/産業別就業人口比により16のグループに分類 ※2町村 町村を総人口/産業別就業人口比により15のグループに分類 |

政令指定都市、特別区、中核市、施行時特例市以外の市を、

総人口/産業別就業人口比により分けた以下の16のグループに分類されます

| 人口 | 都市 | 比較的第三次産業多い 比較的第一次産業多い | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 少ない 多い | 50,000人未満 | I | 都市 I-3 | 都市 I-2 | 都市 I-1 | 都市 I-0 |

| 50,000~100,000未満 | Ⅱ | 都市 Ⅱ-3 | 都市 Ⅱ-2 | 都市 Ⅱ-1 | 都市 Ⅱ-0 | |

| 100,000~150,000未満 | Ⅲ | 都市 Ⅲ-3 | 都市 Ⅲ-2 | 都市 Ⅲ-1 | 都市 Ⅲ-0 | |

| 150,000人以上 | Ⅳ | 都市 Ⅳ-3 | 都市 Ⅳ-2 | 都市 Ⅳ-1 | 都市 Ⅳ-0 | |

町村を総人口/産業別就業人口比により分けた以下の15のグループに分類されます

| 人口 | 町村 | 比較的第三次産業多い 比較的第一次産業多い | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 少ない 多い | 5,000人未満 | I | 町村 I-2 | 町村 I-1 | 町村 I-0 |

| 5,000~10,000未満 | Ⅱ | 町村 Ⅱ-2 | 町村 Ⅱ-1 | 町村 Ⅱ-0 | |

| 10,000~15,000未満 | Ⅲ | 町村 Ⅲ-2 | 町村 Ⅲ-1 | 町村 Ⅲ-0 | |

| 15,000~20,000未満 | Ⅳ | 町村 Ⅳ-2 | 町村 Ⅳ-1 | 町村 Ⅳ-0 | |

| 20,000人以上 | Ⅴ | 町村 Ⅴ-2 | 町村 Ⅴ-1 | 町村 Ⅴ-0 | |