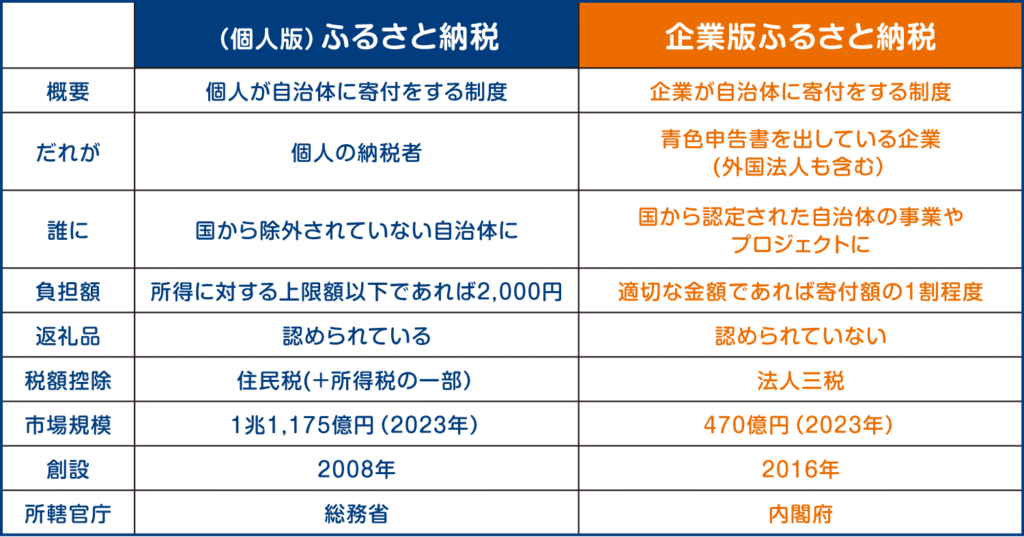

企業版ふるさと納税とふるさと納税の比較表

「企業版ふるさと納税」と「(個人版)ふるさと納税」の2つの制度が存在する

個人版ふるさと納税は、個人の納税者を対象としているのに対し、企業版ふるさと納税は、法人が対象となります。制度の違いは下記の比較表をご覧ください。

ふるさと納税、個人版と企業版の違いとは?

【個人版ふるさと納税】 「ふるさと」を応援したい想いを形に

制度の成り立ちと歴史的背景

個人版ふるさと納税は、2008年に創設されました。その背景には、日本の社会構造が抱える大きな課題がありました。それは、「人口減少による税収の減少」と「地方と大都市の格差」が課題とされておりそれらの是正に向けてスタートしました。

多くの人が地方で生まれ育ち、教育や医療といった行政サービスを受けて成長します。しかし、進学や就職を機に都市部へ移住すると、納税は現住所のある都市部の自治体に行われます。その結果、自分を育ててくれた故郷の自治体には税収が入らず、都市部と地方との間で税収の格差が拡大する、という構造的な問題が生じていました。

この状況を是正し、「自分を育ててくれたふるさとに恩返しがしたい」「応援したい地域に貢献したい」という個人の想いを税制を通じて実現するために、個人版ふるさと納税は生まれました。自分が選んだ自治体へ寄付をすることで、その一部が所得税や住民税から控除されるこの仕組みは、納税者が自らの意思で税金の使い道を選べる画期的な制度です。

目的と役割

個人版ふるさと納税の第一の目的は、都市部と地方の税収格差の是正です。人口流出に悩む地方自治体にとって、新たな財源を確保するための重要な手段となっています。

また、寄付者への返礼品も大きな特徴です。地域の特産品やサービスを返礼品とすることで、寄付を集めるだけでなく、地域の産業振興やPRにも繋がり、寄付者と地域との間に新たな関係性が生まれるきっかけにもなっています。制度開始から10年以上が経過し、市場規模は1兆円を超えて大きく成長しました。今や多くの人々にとって、地域を応援するための身近な選択肢として定着しています。

【企業版ふるさと納税】 企業の力で地方創生を加速する

制度の成り立ちと歴史的背景

企業版ふるさと納税(正式名称:地方創生応援税制)は、個人版の成功を受け、2016年に創設されました。これは、安倍政権下で進められた「地方創生」および「東京一極集中の是正」の取り組みを加速させるための重要な政策の一つとして位置づけられました。

個人版が個人の「想い」を起点としているのに対し、企業版はより大きな視点、すなわち企業の持つ資源(資金、人材、ノウハウ)を地方の課題解決に繋げることを目指して設計されました。地方では、人口減少や少子高齢化対策、地域産業の担い手不足など、自治体単独では解決が難しい大きな課題を抱えています。こうした課題に対し、企業の力を活用してダイナミックな解決を図るべく、この制度が導入されました。

目的と役割

企業版ふるさと納税の最大の目的は、国が認定した「地方創生プロジェクト」に対して、企業の寄付を促し、官民連携で地域の活性化を推進することです。寄付の対象が自治体全体ではなく、具体的な事業やプロジェクトに限定されているのが特徴です。これにより、企業の専門性や事業内容と親和性の高いプロジェクトを支援しやすくなっています。

比較表にある通り、この制度には返礼品が認められていません。これは、寄付の見返りとして経済的な利益を供与することを禁じ、あくまで企業の社会貢献活動(CSR)の一環として、純粋に地域を応援する趣旨を明確にするためです。

企業にとっては、税制上の優遇措置を受けながら、SDGsへの貢献や地域社会との新たなパートナーシップ構築、ひいては新規事業展開の足がかりを得る機会にもなります。制度創設から年々市場規模は拡大しており、企業の地域貢献における新しい形として注目を集めています。

まとめ:二つの制度の比較と共通する想い

改めて比較表をご覧ください。個人版と企業版とでは、対象者、寄付先、税制上の措置、そして所管官庁まで多くの違いがあります。

・個人版は、「個人の意思」を起点に、返礼品などを通じて地域と個人の繋がりを生み出し、税収格差の是正を目指す制度です。

・企業版は、「国の地方創生戦略」の一環として、企業の力を特定のプロジェクトに結びつけ、官民連携による課題解決を目指す制度です。

アプローチは異なりますが、「都市部から地方へ資金の流れを生み出し、日本全体の持続的な発展を目指す」という根底にある想いは共通しています。

出典

企業版ふるさと納税

まち・ひと・しごと創生長期ビジョン(令和元年改訂版)及び 第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」 (概要)

個人版ふるさと納税

「ふるさと納税研究会」平成19年:総務省自治税務局市町村税課