地域貢献とビジネスを両立する戦略「企業版ふるさと納税」

地域貢献とビジネスの両立を目指す企業にとって、ふるさと納税は重要な戦略の一環です。ふるさと納税は、個人が地元の自治体に寄附することで、その地域の発展に貢献する制度ですが、最近では企業版ふるさと納税も注目を浴びています。この制度を活用することで、企業は地域社会への関与を強化し、同時に広告効果やマーケティングの面でも恩恵を受けることができます。

企業版ふるさと納税は、企業が地元の自治体に寄附を行うことによって、その自治体のイベントやプロジェクトに協賛することができます。これにより、企業は地域のイメージアップや地元消費者へのアピールを図ることができるとともに、地元自治体とのパートナーシップを強化することも可能となります。

さらに、企業版ふるさと納税によって、企業は広告効果を得ることもできます。寄附を行った企業名が地元のイベントやプロジェクトで紹介されることにより、企業のブランド認知度を高めることができます。

企業版ふるさと納税は、地域社会への貢献だけでなく、企業自体のビジネス成果にも寄与することができる戦略の一つです。

企業版ふるさと納税とは

企業版ふるさと納税の制度

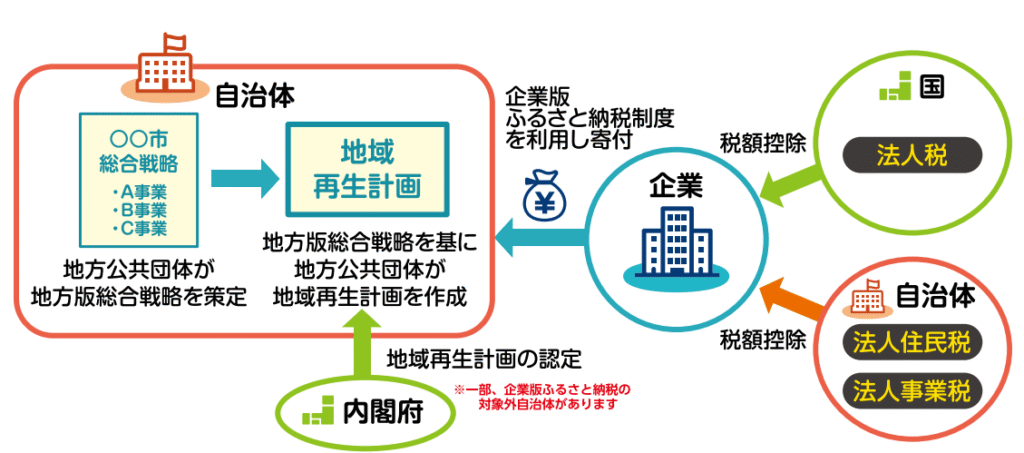

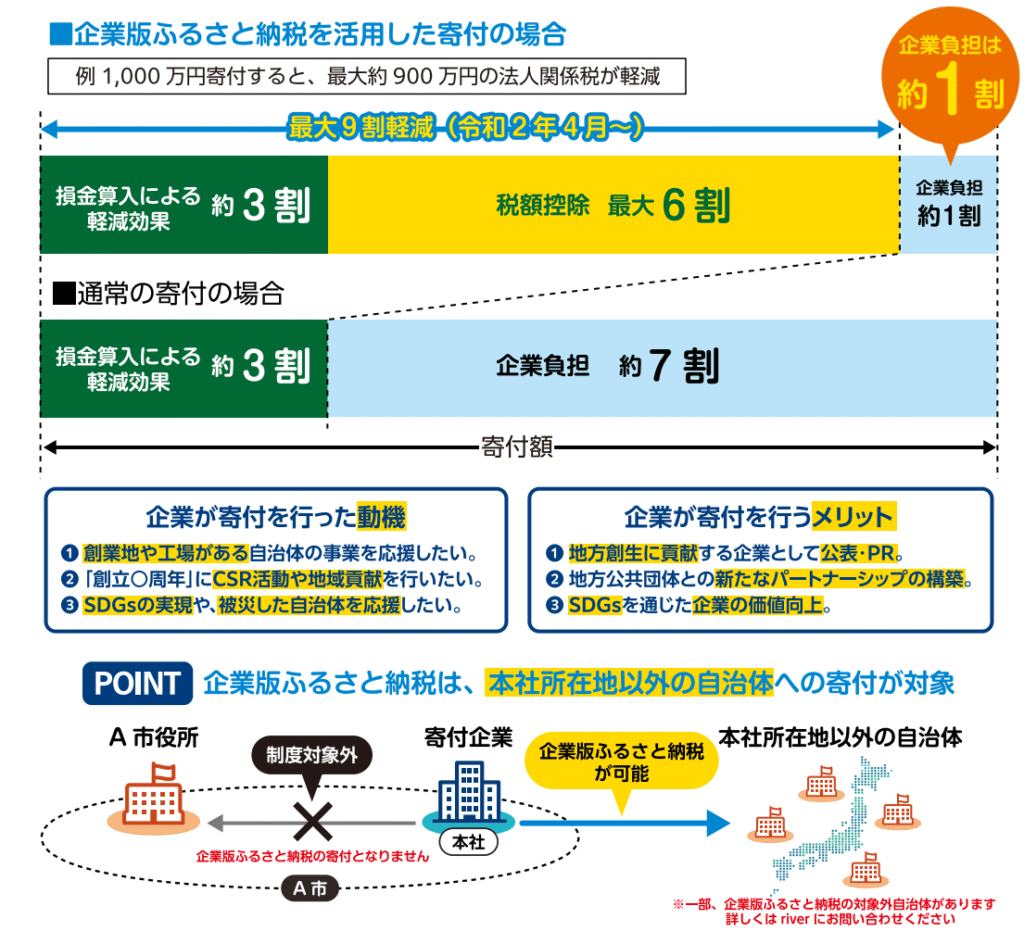

企業版ふるさと納税(正式名称:地方創生応援税制)は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対し、企業が寄附を行った場合に、寄附額の最大6割(令和2年4月より拡充)を法人関係税から税額控除する仕組みです。これにより損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、最大で寄附額の9割が軽減され、実質的な企業の負担は約1割まで圧縮されます。

企業版ふるさと納税の仕組み

通常の寄附における損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、さらに寄附額の最大6割の税額控除が受けられます。これにより、最大で寄附額の約9割が軽減され、企業の実質的な負担は寄附額の約1割まで圧縮されます。

- 損金算入:

寄附した金額は、法人税等の計算上、経費として扱われ、税負担が軽減されます(約3割) - 税額控除:

損金算入分に加えて、法人関係税(法人住民税、法人事業税、法人税)から寄附額の最大6割が直接控除されます

企業版ふるさと納税のメリット

- 税負担の軽減:

寄附額の最大約9割が税額控除されるため、企業は社会貢献をしながら節税効果を得ることができます - 社会貢献活動(CSR)の強化:

地方創生に貢献することで、企業の社会的な責任を果たすことができ、企業イメージの向上につながります - 自治体との関係構築:

寄附を通じて、自治体との連携を深め、将来的なビジネスチャンスや協業の可能性を広げることができます

企業版ふるさと納税のデメリット・留意点

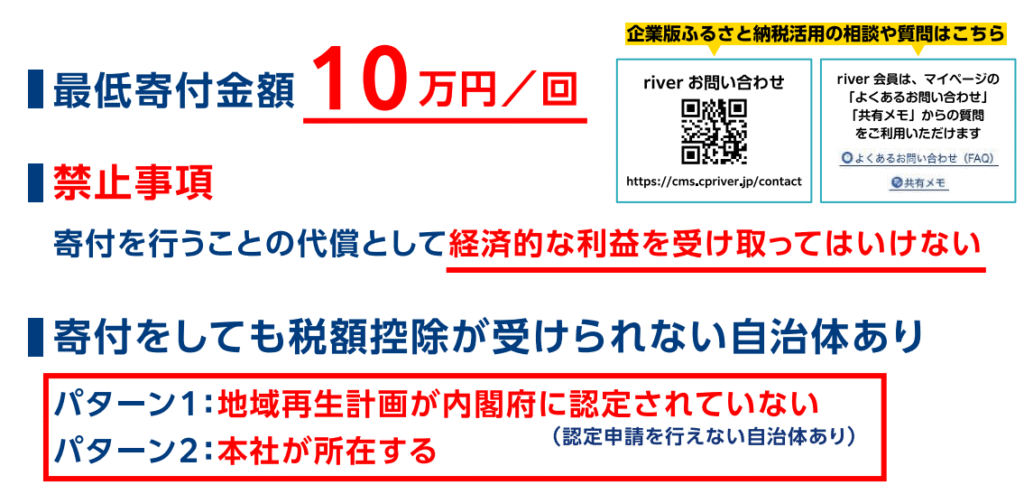

- 返礼品がない:

個人のふるさと納税とは異なり、寄附の代償として経済的な利益(返礼品や補助金など)を受け取ることは禁止されています。ただし、自治体のウェブサイト等で企業名が紹介されるなど、社会通念上許容される範囲の感謝の意を示す行為は可能です。 - 本社所在地の自治体への寄附は対象外:

本社が所在する地方公共団体への寄附は、税額控除の対象となりません。 - 最低寄附金額:

1回あたりの寄附金額は10万円以上であることが要件となっています。 - 赤字企業は恩恵が少ない:

税額控除は法人税等から行われるため、そもそも法人税を納めていない赤字企業は、この制度のメリットを十分に享受することができません。

税制改正により、企業版ふるさと納税の利用はますます拡大

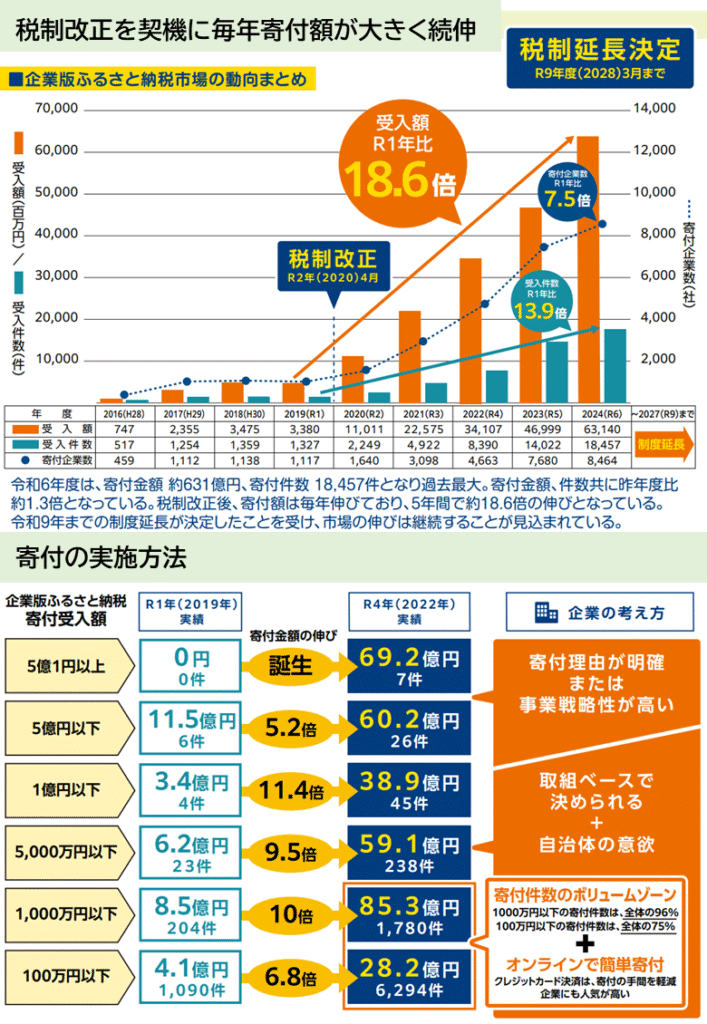

- 税制改正(2020年4月)後の大きな伸長:

- 2020年の税制改正を境に、受入額は13.9倍、受入件数は10.5倍、寄附企業数は6.8倍と、企業版ふるさと納税が飛躍的に拡大しています。

- 特に2021年以降、受入額、件数、企業数ともに急増し、年間寄附件数は1万件超、寄附企業数も7,680件に達しています(2023年時点)。

- この好調な伸びを受け、制度は2027年まで延長が決定しています。

- 寄附額帯別の動向:

- 令和6年度は、寄付金額 約631億円、寄付件数 18,457件となり過去最大。寄付金額、件数共に昨年度比

- 約1.3倍となっている。税制改正後、寄付額は毎年伸びており、5年間で約18.6倍の伸びとなっている。

- 令和9年までの制度延長が決定したことを受け、市場の伸びは継続することが見込まれている。

このデータから、企業版ふるさと納税が企業にとってますます魅力的な制度となり、地方創生における重要な資金源となっている状況が読み取れます。

出典:企業向けriverサービス紹介パンフレットより抜粋

企業版ふるさと納税が9割戻ると言われる理由

企業版ふるさと納税は、企業が国から認定された地方自治体の地方創生プロジェクトに寄附を行った場合に、その寄附額に対して、「損金算入」と「税額控除」という2つの大きな税制上の優遇が適用されるため、実質的な企業の負担が大幅に軽減されます。

この「9割戻る」という効果は、2020年4月1日の税制改正によって、税額控除の割合が引き上げられたことによるものです。

1. 損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)

まず、企業が地方自治体へ寄附を行うと、その寄附金は、税務上の「損金」(経費)として算入されます。

- 仕組み:

寄附した金額が経費として認められることで、企業の所得(利益)が減り、その結果として、法人税等の納税額が減少します。 - 効果:

一般的に、この損金算入による税の軽減効果は、寄附額の約3割に相当します。この効果は、企業版ふるさと納税に限らず、通常の寄附でも受けられるものです。

2. 税額控除による軽減効果(寄附額の最大6割)

企業版ふるさと納税の最大の特徴であり、「9割戻る」と言われる核心が、この「税額控除」です。

- 仕組み:

損金算入による軽減に加えて、寄附額の最大6割が、法人関係税(法人住民税、法人事業税、法人税)から直接差し引かれます。

合計すると、寄附額の最大約9割が軽減

この2つの効果を合わせると、損金算入による約3割の軽減と、税額控除による最大6割の軽減が合計され、最大で寄附額の約9割が税金から戻ってくることになります。

具体的なシミュレーション

例えば、企業が1000万円を寄附した場合、以下のような税の軽減効果が得られます。

- 損金算入(約3割):

寄附した1000万円のうち、約300万円分の税負担が軽減されます。 - 税額控除(最大6割):

寄附した1000万円のうち、最大600万円分の税額が控除されます。

したがって、300万円(損金分)+ 600万円(控除分)=合計900万円が税金から軽減されます。

結果として、1000万円を寄附したにもかかわらず、企業の実質的な年間キャッシュアウトは約100万円に抑えられる可能性があります。

重要な留意点

返礼品はなし:

個人のふるさと納税と異なり、寄附の見返りとして経済的な利益(返礼品や補助金など)を受け取ることは禁止されています。

本社所在地の自治体は対象外:

企業の「本社」が所在する都道府県や市区町村への寄附は、この制度の対象外となります。これは、あくまで本社以外の地域の地方創生を応援することを目的としているためです。

出典:企業向けriverサービス紹介パンフレットより抜粋

企業版ふるさと納税 税額控除シミュレーター

会社がどのくらい企業版ふるさと納税ができるのか?またどのくらいの金額が企業版ふるさと納税で税額控除をされるのかについて「企業版ふるさと納税 税額控除シミュレーター」をもちいて試算することができます。

寄附予定金額と所得金額を入力することで簡易計算ができる企業版ふるさと納税シミュレーターは以下のリンクからご利用いただけます。本シミュレーターは、企業版ふるさと納税の専門サイトriverにログインすることでご確認いただけます。

また、マイページに新規登録/ログインすると、限度額や寄附想定額、負担割合などの表示がフロントページでも可能となります。ヘッダーの「寄附額の表示」ボタンで、表示が可能です。ブラウザの右下に「寄附予定金額」「自己負担額」「自己負担割合」の3つの要素が表示します。

ぜひお試しください。

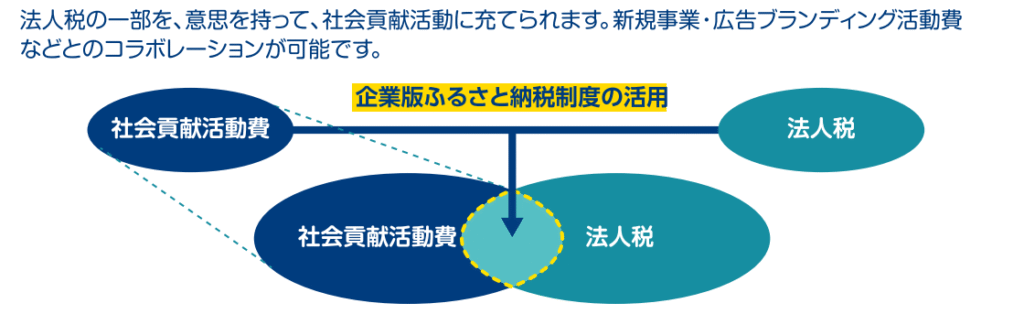

企業版ふるさと納税の仕組みと企業活動の連携

企業版ふるさと納税は、企業が税金の使い道を「地域のプロジェクト」に指定できます。これは、単なる寄附ではなく、企業が地域と協働し、共に成長していくためのツールと捉えることができます。

- 社会貢献活動(CSR):

企業は、自治体や地域住民を巻き込みながらCSR活動を展開できます。これは、企業の社会的な責任を果たすだけでなく、ステークホルダー(利害関係者)との信頼関係構築にもつながります。 - 自治体との協力:

自治体側も企業の資金だけでなく、専門知識や技術協力を得られるメリットが大きいです。これにより、より効果的で持続可能な地域創生プロジェクトの実現が可能となります。

事業的視点から見たメリット

企業版ふるさと納税は、単なる社会貢献に留まらず、事業活動に直接的なメリットをもたらす可能性があります。

- 広告宣伝効果:

寄附に対する自治体からの広報支援(例:広報誌やウェブサイトへの掲載、感謝状贈呈式)は、広告宣伝費の代替と見なすことができます。寄附額の約1割である企業の実質負担額を考慮すると、この負担額以上の広告効果が期待できます。

例えば、100万円寄附した際の企業負担は約10万円に抑えられ、この10万円で得られる広報効果が、通常の広告費10万円を上回る価値を生む可能性があります。 - 地域での優位性:

地域の広報誌などに掲載されることで、企業は地元での認知度を向上させることができます。これにより、その地域に営業拠点や工場を新設する際の人材確保が容易になるなど、事業展開を優位に進められます。地域社会からの信頼と協力は、新たなビジネス機会を生む基盤となります。

地域資源を活用した新事業の展開

この制度は、単に既存事業を宣伝するだけでなく、新たな事業を創出するきっかけにもなります。国も「地域資源などを活かした新事業の展開」にこの制度を活用することを推奨しています。

- 実証実験:

地域の広大な土地や道路を「地域資源」として活用し、自動運転やドローンなど新技術の実証実験を行うことができます。これは、技術開発を加速させるだけでなく、自治体との連携を通じて実用化への道を拓きます。 - サプライチェーンの強化:

メーカーや小売業は、寄附を通じて原料供給地の農業や漁業を支援できます。これにより、新製品の開発や、原材料の安定的な供給、価格の安定化を目指すことができ、事業基盤の強化につながります。

これらの活用法は、企業の業種や事業戦略に合わせて多種多様な展開が可能です。

企業版ふるさと納税の活用は無限大

近年、社会貢献と事業成長の両立が企業にとってますます重要になっています。私たちは、そのための強力なツールとして、「企業版ふるさと納税」の活用を強く推進します。これは、単なる寄附ではなく、企業と地域が共に成長するための戦略的な投資です。

企業版ふるさと納税は、税制優遇によって、企業の負担を抑えながら地域社会に貢献できる画期的な仕組みです。この制度を最大限に活用することで、コスト効率の高い社会貢献が可能となります。

この制度の真価は、税制優遇だけにとどまりません。私たちは、これを「地域と連携した企業活動」へと昇華させることを目指します。この制度を活用することで、企業は地方自治体や地域住民と深く関わり、信頼関係を築くことができます。

たとえば、地域の資源を活用した新事業の開発、新しい技術の実証実験、安定した原材料供給のためのサプライチェーン構築など、自社の事業戦略に沿った形で地域貢献ができます。また、寄附を通じて自治体の広報誌やウェブサイトに企業名が掲載されることで、地域での認知度が向上し、新たなビジネスチャンスや優秀な人材の獲得にもつながります。これは、単なる広告宣伝費以上の価値を生み出す可能性があります。

企業版ふるさと納税は、私たちが目指す「持続可能な社会の実現」と「事業の成長」を結びつける架け橋です。この制度を積極的に活用し、社会に貢献しながら、自社のブランド価値を高め、事業の新たな可能性を切り拓いていきましょう。

riverのパンフレットは、地域課題解決プラットホームriverの会員登録(無料)へ登録することで、マイページからダウンロードできます。

以下よりご登録・お問い合わせをお願いいたします。

企業の方→river新規登録 / 自治体の方→お問い合わせフォームよりご連絡